48歳、市民ランナーすずパパ。フルマラソンベストは3時間26分。サブ3.15を目指す今シーズンは、これまでのやり方を見直し、“のんき式”トレーニングに切り替えることにした。その理由と、これからの練習方針についてまとめてみようと思う。

検索してみると”のんき式”と言う言葉を使っている人はいない模様…

“のんき式”という言葉自体はネットではまだ浸透していないが、僕の中ではしっくり来ていて、これからの練習スタイルの柱になっていくはず。

本記事では、トレーニング強度の目安として「ZONE(ゾーン)」という指標を使っている。各ZONEの意味や設定ペースについては、本文中で詳しく解説してくのでご安心を。

なお、“のんき式”を取り入れようと思ったきっかけや書籍の感想は、別記事にまとめてある。

興味のある方はこちらもぜひ読んでみてほしい。

▶【読書メモ】みやすのんきの“サブスリー教室”に感銘!僕の練習スタイル、今シーズンから変えます。

これまでの僕の練習スタイル

これまでは、小出監督の『30km過ぎで一番速く走るマラソン』や、ダニエルズ式の「E・T・I・R」理論をベースに練習してきた。

- 週1〜2回のポイント練習(30km走、ビルドアップ走など)

- ペース帯を明確に分けたトレーニングメニュー

内容はハードだけど、しっかり成果は出ていた。実際にPBも更新できていたし、練習効果も感じられた。

でも今シーズン、フルマラソンで記録は伸びなかった。年齢や体力の変化を実感し始めて、「このままでいいのか?」というモヤモヤが残った。

“のんき式”に切り替える理由

そんな時に出会ったのが、みやすのんき氏のトレーニング理論だった。

- 週5〜6日、ジョグ中心で走る「継続重視」のスタイル

- フォームとピッチに着目した“腱のバネ”理論

- 走力より「エコノミー(効率)」を高める視点

- シンプルなメニューと柔軟な疲労管理

「速くなる」より「走り続けられる体をつくる」という考え方。今の自分には、この方がしっくりきた。

正直、それまでは“小出式”や“ダニエルズ式”のように「決まった練習メニューをこなすこと」ばかり意識していた。「閾値走やインターバル、とりあえず心肺を追い込めば速くなる」——そう思っていたし、それでよいと思っていた。

でも、のんき氏の本を読んで、練習の裏にある“理論”を理解することの大切さに気づいた。

ただ走るだけじゃなく、自分で納得して、考えながら取り組むこと。そこが大きな違いだった。

そしてもうひとつ、大きな理由がある。

みやすのんき氏自身が、50歳を過ぎてからサブスリーを達成しているという事実だ。

この記録を知ったとき、「自分にもまだ伸びしろがあるかもしれない」と思えた。

年齢を理由にあきらめず、今からでも挑戦していい——そんな前向きな気持ちにさせてくれたのが、“のんき式”だった。

なぜZONEを8つに分けるのか?

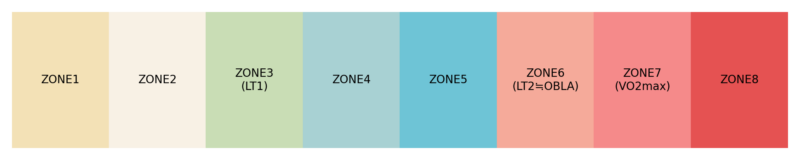

今回の練習計画では、走るペースを「ZONE1」〜「ZONE8」まで、8つのゾーンに分けている。

この考え方は、ダニエル式でのE・T・I・Rなどの5区分ではカバーしきれない、微妙な速度域や距離・疲労のバリエーションをしっかり拾っていくためのものだ。

たとえば同じEペースでも、フォームの確認・疲労回復・距離耐性づくりでは必要な刺激が異なる。

また、Tペースも20分の効率だけに頼らず、OBLA(乳酸急増点)ギリギリの粘るスピードでのロングペース走も市民ランナーには効果的だ。

この「OBLA」や「LT(Lactate Threshold)」と呼ばれる領域は、乳酸の蓄積が加速し始めるポイントを示し、LT1は有酸素走の上限、LT2は閾値走の目安として活用できる。なお、LT2とOBLAはほぼ同じ領域を指すとされており、「Tペース=LT2=OBLA周辺」という見方が一般的である。

こうしたLT1〜LT2の範囲や、VO2max〜Rペースの間をなめらかにつなぎ、心肺・筋・神経を立体的に刺激していくことで、より高い再現性と走力向上が期待できる。

ZONE分けは、練習の意味を明確にし、自分自身の成長を見える化するための“地図”のようなものだ。

ZONE別ペースとLT・OBLAの関係図

各ZONEは目的別に8つに分かれており、ZONE3はLT1(有酸素の上限)、ZONE6はLT2≒OBLA(乳酸閾値)、ZONE7はVO2maxに相当します。

ZONEごとの速度域と代表例(サブ3.15基準)

本の中ではサブ3でのペース例が掲載されているが、僕の目標に合わせて計算した。

| ZONE(名称) | 速度域・代表例 | レースペースの○倍 | サブ3.15ペース(4:37/km) |

|---|---|---|---|

| ZONE1 チルアウト・リズムゾーン | Eペース以下の速度域 大会3か月以前の有酸素ジョグ | 1.3〜1.4倍 | 6:00/km〜6:28/km |

| ZONE2 リラックス・グループゾーン | Eペース下限の速度域 大会3か月以内の有酸素ジョグ | 1.2〜1.3倍 | 5:32/km〜6:00/km |

| ZONE3 ビルディング・ビートゾーン | Eペース上限とLT1間の刺激の速度域 大会前の有酸素ジョグ、ロング走 | 1.1〜1.2倍 | 5:05/km〜5:32/km |

| ZONE4 エンデュランス・ペースゾーン | LT1より速くレースペース下の速度域 | 1.02〜1.1倍 | 4:43/km〜5:05/km |

| ZONE5 エアロビック・リミットゾーン | 自分の目指す、もしくは現在のマラソン速度域 | 0.96〜1.02倍 | 4:26/km〜4:43/km |

| ZONE6 ラクテート・ブレイクゾーン | OBLA領域の閾値走を行う速度域 | 0.92〜0.96倍 | 4:15/km〜4:26/km |

| ZONE7 オキシジェン・バーンゾーン | VO2maxインターバルを行う速度域 | 0.86〜0.92倍 | 3:58/km〜4:15/km |

| ZONE8 フルスロットルゾーン | レペティションを行う速度域 | 0.8〜0.86倍 | 3:42/km〜3:58/km |

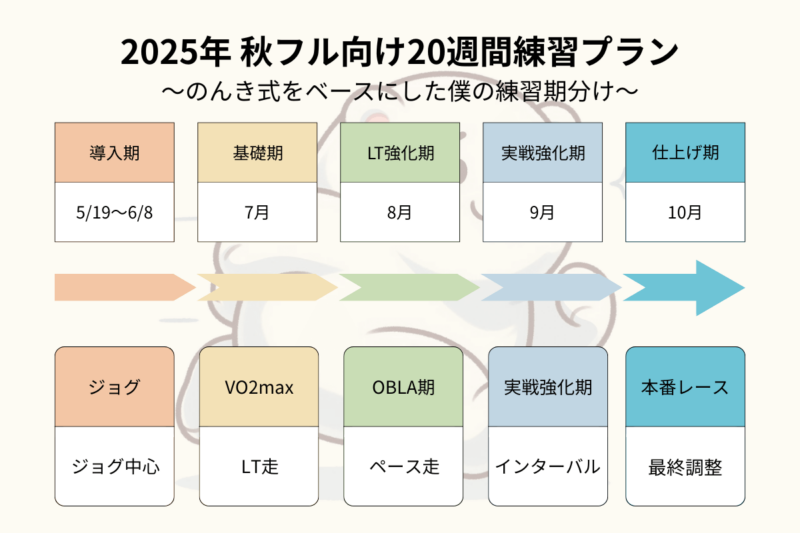

2025年シーズンのトレーニング期分け

みやすのんき氏のトレーニング理論では、4月スタート・11月本命(続いて3月本命)というのが基本的な流れ。

でも、僕の今シーズンの勝負レースは10月26日の水戸黄門漫遊マラソン。つまり、通常より1ヶ月早い。

そこで今回は、のんき氏のプランをベースにしつつ、1ヶ月前倒しでスケジュールを調整。

本格的な基礎期は6月9日から始め、5月19日〜6月8日までは“準備期”として、軽めのジョグでリズムとフォームを整える。

導入期(5/19〜6/8)

ジョグ中心で週5〜6日の習慣を取り戻す時期。

スピードは追わず、疲れないペースで「気持ちよく走る」を徹底。

リズム、ピッチ、フォームを感じ直す3週間。

仕上げとして5kmタイムトライアル(TT)を行い、現時点の状態を確認する。

基礎期(6/9〜6月末)

VO2max領域(ZONE7)でのインターバル走(例:1km×5〜7本)を週1回入れ、有酸素ジョグとのバランスでスタミナを底上げ。

“走れる体”のベースづくりを目指すフェーズ。

LT強化期(7月)

乳酸性作業閾値(LT値)を高める閾値走・テンポ走を中心に据え、「苦しいけど続けられる強度」での粘りを強化。

週1〜2回のLT走で、脚・心肺ともに“ねばり力”を育てていく。

OBLA/模擬テスト期(8月)

OBLA(乳酸急増点)付近のペースでのペース走(例:6〜8km)を中心に、実戦的なスピード持久力を磨く時期。

10kmタイムトライアル(TT)を模擬レースとして取り入れ、仕上がりを定点観測。

ロング走はZONE3まで強度を高め、レース後半の疲労を想定した走りを体に覚えさせていく。

実戦強化期(9月)

いよいよ本番仕様のトレーニングへ。

週1回のレースペース・インターバル(例:1km×8〜12本)と、30km前後のロング走(ZONE3)を組み合わせて、距離・スピード・疲労への対応力を一気に高めていく。

単に“長く走る”だけでなく、“本番ペースを体に染み込ませる”ことが目的。

強度は高くなるが、ここをやりきれるかどうかが鍵になる。

仕上げ期(10月前半)

疲労をしっかり抜きつつ、ペース走や刺激走で実戦感覚を微調整。

週1回の走りに集中し、全体量はあえて抑える。

ここは無理をしない勇気が大切。

10月26日:本命レース

水戸黄門漫遊マラソン2025。この20週間で積み上げたことを、すべて出し切る日。

焦らず、でも一歩も引かずに、今の自分のベストを尽くす。

練習メニューの基本方針

- 有酸素ジョグをベースに、週5〜6日しっかり走る

- ジョグのペースは時期に応じて少しずつ上げていく

- 月300〜400kmを目安に、無理なく継続

- 週1回の刺激(閾値走やビルドアップなど)でリズムに変化を

- 30km走は9月から実施し心肺に負荷を与える

- ピッチを意識した走りと、リカバリージョグの使い分け

- ストレッチや補強運動も「練習の一部」としてしっかり習慣化

- 夏の暑い時期はトレッドミルも活用

この基本をベースに、体調や気温を見ながら柔軟に調整していく。

毎週100点を目指すより、20週間トータルで80点を積み上げるイメージで取り組んでいく。

まとめ:変わる勇気が、未来の自分をつくる

これまでやってきた方法も、決して間違っていたわけじゃない。

でも、「今の自分」にとってベストな方法は何か?と考えたとき、のんき式の考え方に出会った。

年齢を言い訳にしない、でも無理はしない。

そんなリアルなバランスで走り続けていけるのが、のんき式の魅力だと思う。

この秋のフルで「変わったな」と感じられるように。

まずはこの20週間、ひとつずつ積み重ねていこうと思う。

練習実績は、週刊すずRUNで紹介していきます!

なお、本記事の内容は、僕自身が書籍を読み、自分の状況に合わせて解釈したうえでまとめたものである。

表現や理解に一部誤りがある可能性があることは、あらかじめご了承いただきたい。

また、のんき式では本来、4月スタートで11月レースを想定している。

今回はスケジュールを約1ヶ月前倒しして実践しているため、本来の効果が十分に発揮できない可能性もある。

その上で、できる限り自分にフィットする形で20週間取り組んでいくつもりだ。

ランキングに参加しています。よろしければタップください。

コメント